EDITORIAL#3 भारत में स्कूल सुरक्षा के लिए सरकार ने कई नियम और मापदंड तय किए हैं, लेकिन इनका सही पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में सुरक्षा समितियां या तो कागज़ों तक सीमित हैं या उनकी उपेक्षा की जाती है। कई बार स्कूल प्रशासन सुरक्षा उपायों को गंभीरता से नहीं लेता, जिससे बच्चों की सुरक्षा में कमी रहती है। इसके अलावा, निरीक्षण और कड़ी कार्यवाही की कमी भी बड़ी वजह है। इसलिए हादसों के बाद भी स्कूल सुरक्षा मानक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाते हैं।

एक अनदेखा खतरा और लापरवाही की कीमत : – बीते बुधवार का दिन रायपुर के लिए न सिर्फ़ दुखद था, बल्कि एक भयावह चेतावनी लेकर आया। जब आसमान में काली घटा छाई थी, लगातार “शुष्क बिजलियाँ” कड़क रही थीं।

एक दुखद घटना जो व्यवस्था पर सवाल उठाती है – दर्दनाक घटना डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 में स्थित सेंट जोसफ मिशनरी स्कूल में हुई। भरी दोपहरी में, स्कूल के खेल मैदान में ही दसवीं कक्षा के प्रतिभावान छात्र प्रभात साहू की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सिर्फ़ एक हादसा नहीं है, बल्कि यह स्कूल प्रशासन और सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही को उजागर करती है। यह चौंकाने वाली बात है कि स्कूल से सटे चर्च पर तो तड़ित चालक (lightning rod) लगा था, लेकिन मैदान, जहाँ बच्चे खेलते हैं, वह असुरक्षित था। यह सरासर बच्चों की सुरक्षा में एक आपराधिक चूक है। यह दुखद घटना हमारी व्यवस्था से यह सवाल पूछती है: क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनके माता-पिता की है, या स्कूलों और सरकार की भी?

जब सुरक्षा की अनदेखी ने एक मासूम की जान ले ली- भारत में आकाशीय बिजली गिरना कोई असामान्य घटना नहीं है, खासकर मानसून के मौसम में यह एक बड़ा खतरा बन जाती है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। बावजूद इसके, हमारी शिक्षा प्रणाली में बच्चों की सुरक्षा को अक्सर अनदेखा किया जाता है। हम स्कूलों में उच्च शिक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी खतरे, जैसे बिजली गिरने से सुरक्षा, पर कोई ध्यान नहीं देते। यह एक गंभीर लापरवाही है जो सीधे तौर पर हमारे बच्चों के जीवन को खतरे में डालती है।

क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों की सुरक्षा को उतनी ही प्राथमिकता देती है, जितनी शिक्षा को?- यह दुखद घटना हमारी व्यवस्था से यह सवाल पूछती है: क्या हमारी शिक्षा प्रणाली और सरकारें बच्चों की सुरक्षा को उतनी ही प्राथमिकता देती हैं, जितनी शिक्षा को देती है? यह सवाल सिर्फ़ सेंट जोसफ़ स्कूल या रायपुर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं यह मानकर कि वे वहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन यह हादसा दिखाता है कि यह धारणा अक्सर एक ख़तरनाक भ्रम होती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की बात करते हैं, तो क्या हम उनके वर्तमान की सुरक्षा को भूल तो नहीं जाते हैं?

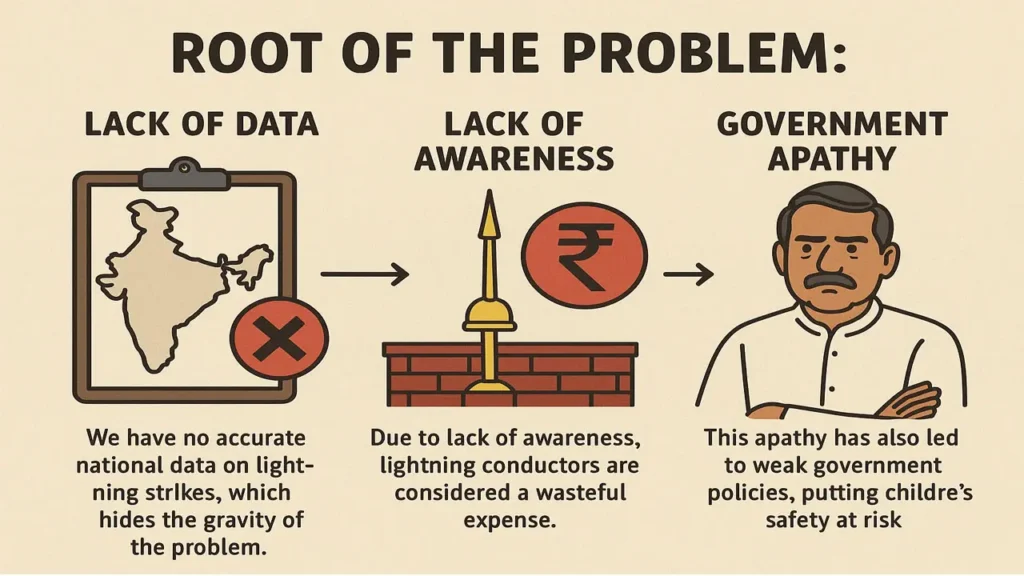

समस्या की जड़: डेटा की कमी, जागरूकता का अभाव और सरकारी उदासीनता हमारे यहाँ बिजली गिरने की घटनाओं पर कोई सटीक राष्ट्रीय डेटा नहीं है, जिससे समस्या की गंभीरता छिपी रहती है। जागरूकता की कमी के चलते, तड़ित चालक को एक फालतू खर्च माना जाता है। इस उदासीनता के कारण सरकारी नीतियाँ भी कमजोर हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में रहती है।

डेटा का अभाव और समस्या की अनदेखी- भारत में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों और चोटों पर कोई सटीक, राष्ट्रव्यापी डेटा उपलब्ध नहीं है। यह एक चौंकाने वाली हकीकत है जो इस गंभीर समस्या के प्रति हमारी उदासीनता को दर्शाती है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठन समय-समय पर अनुमानित आँकड़े तो जारी करते हैं, लेकिन एक केंद्रीकृत डेटाबेस की कमी यह बताती है कि हम इसे एक गंभीर राष्ट्रीय आपदा मानने से कतराते हैं।

जब हम स्कूलों की बात करते हैं, तो यह कमी और भी गहरी हो जाती है। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितने स्कूली बच्चे बिजली गिरने की घटनाओं में मारे गए या घायल हुए। यह न केवल समस्या की गंभीरता को छुपाता है, बल्कि नीति निर्माताओं को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने से रोकता है। जब हमारे पास समस्या की सही तस्वीर ही नहीं होगी, तो समाधान कैसे बनेंगे? यह डेटा का अभाव ही है जो हमें इस विषय पर गंभीर नीतियाँ बनाने, स्कूलों में तड़ित चालक लगाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से रोक रहा है। यह स्थिति दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा को केवल एक मौखिक प्राथमिकता माना जाता है, वास्तविक नहीं।

जागरूकता का अभाव: एक जानलेवा अनदेखी – दुर्भाग्य से, हमारे समाज में, तड़ित चालक को आज भी एक अनावश्यक और महंगा खर्च माना जाता है। अभिभावक, शिक्षक, और यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन भी इस बात से अनजान हैं कि एक साधारण सी धातु की छड़, जो कुछ हज़ार रुपयों में लग सकती है, सैकड़ों जानें बचा सकती है। इस अज्ञानता के कारण, स्कूल भवन अक्सर इस तरह की सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं।

जब स्कूल के लिए फंड आवंटित किया जाता है, तो प्राथमिकताएँ स्मार्ट क्लासरूम, नई बेंच या लाइब्रेरी बनाने पर होती हैं, लेकिन तड़ित चालक जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। यह सोच एक गहरी समस्या को दर्शाती है: हम शिक्षा को एक निवेश मानते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को नहीं। इस मानसिकता के चलते, बिजली गिरने की घटनाएँ जब होती हैं, तो वे सिर्फ़ प्राकृतिक आपदा नहीं होतीं, बल्कि हमारी सामूहिक लापरवाही का परिणाम भी होती हैं। हमें यह समझना होगा कि बच्चों की जान की कीमत किसी भी बुनियादी सुविधा से कहीं ज़्यादा है, और यह जागरूकता ही भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकती है।

सरकारी नीतियों की उदासीनता और सुरक्षा का अभाव – भारत में, स्कूल भवनों में तड़ित चालक लगाने को लेकर सरकारी नीतियों में स्पष्टता और सख्ती का अभाव है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन ये अभी तक सभी स्कूलों के लिए कठोर रूप से अनिवार्य नहीं किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारों ने भी इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनाया है। नतीजतन, कई स्कूल, विशेष रूप से ग्रामीण और निजी संस्थान, इसे एक अतिरिक्त और अनावश्यक खर्च मानकर टाल देते हैं।

यहाँ तक कि जहाँ नियम हैं भी, वहाँ उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और जवाबदेही की व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम सेंट जोसफ स्कूल जैसी दुखद घटनाओं के रूप में सामने आता है, जहाँ सरकारी तंत्र की उदासीनता और निजी संस्थानों की लापरवाही की भारी कीमत बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यह स्थिति दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा को कागज़ पर तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत में इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

वैज्ञानिक और आर्थिक पहलू– तड़ित चालक एक निवेश है, खर्च नहीं :- तड़ित चालक लगाना कोई खर्च नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा में एक समझदारी भरा निवेश है। इसकी लागत किसी अप्रिय घटना से होने वाले नुकसान की तुलना में बहुत कम है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि तड़ित चालक बिजली के आवेश को सुरक्षित रूप से ज़मीन में भेजकर इमारत और लोगों को बचाता है।

“तड़ित चालक” एक सुरक्षा कवच – तड़ित चालक (Lightning Rod) एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी ऊँची इमारत को आकाशीय बिजली से बचाता है। यह एक सीधी और नुकीली धातु की छड़ होती है, जिसे इमारत के सबसे ऊँचे हिस्से पर लगाया जाता है। यह छड़ ताँबे या एल्यूमीनियम जैसी सुचालक (conductive) धातु से बनी होती है। जब आसमान में बिजली कड़कती है, तो हवा में मौजूद नकारात्मक आवेश (negative charge) ज़मीन की तरफ़ बढ़ता है। तड़ित चालक की नुकीली छड़ हवा में मौजूद आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे एक मोटे तार (जो इमारत से नीचे ज़मीन तक जाता है) के माध्यम से सीधे ज़मीन में भेज देती है। इससे बिजली का खतरनाक प्रवाह इमारत से दूर हो जाता है। इस प्रक्रिया में, बिजली इमारत से टकराने के बजाय, सुरक्षित रूप से ज़मीन में चली जाती है, जिससे इमारत और उसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। यह एक सीधा और प्रभावी वैज्ञानिक सिद्धांत है जो एक बड़े ख़तरे को टालता है।

“लागत बनाम सुरक्षा” एक समझदारी भरा निवेश – तड़ित चालक लगाना केवल एक खर्च नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा और आर्थिक रूप से बुद्धिमानी भरा निवेश है। एक तड़ित चालक को लगाने में आने वाली लागत, किसी अप्रिय घटना के बाद होने वाले नुकसान की तुलना में बहुत कम होती है। आकाशीय बिजली गिरने से न केवल लाखों रुपयों की संपत्ति (इमारत की संरचना, बिजली के उपकरण) का नुकसान होता है, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी किसी व्यक्ति के जीवन का नुकसान है। किसी छात्र या शिक्षक के जीवन की कीमत रुपयों में नहीं आँकी जा सकती। सेंट जोसफ स्कूल जैसी घटनाएँ हमें याद दिलाती हैं कि एक छोटी सी लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। तड़ित चालक पर खर्च किया गया पैसा बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है, जो अप्रत्याशित खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसा निवेश है जो हर स्कूल को करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ़ एक उपकरण नहीं, बल्कि बच्चों और शिक्षकों के जीवन का सुरक्षा कवच है।

“वैश्विक मानक” सुरक्षा कोई विकल्प नहीं – दुनिया के कई विकसित देशों ने तड़ित चालक को स्कूलों और सार्वजनिक भवनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, नेशनल फ़ायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (NFPA) जैसे संगठन सख्त सुरक्षा कोड जारी करते हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी है। इसी तरह, जर्मनी और जापान जैसे देशों में, इमारतों के निर्माण के दौरान ही तड़ित चालक और अन्य आपदा-रोधी उपायों को शामिल किया जाता है। ये देश समझते हैं कि बच्चों की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक गैर-परक्राम्य (non-negotiable) मानक है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी शैक्षिक संस्थानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उचित नियम और कानून हों, जिनका नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाता है। यह दिखाता है कि एक ज़िम्मेदार राष्ट्र बच्चों के जीवन को सबसे ऊपर रखता है।

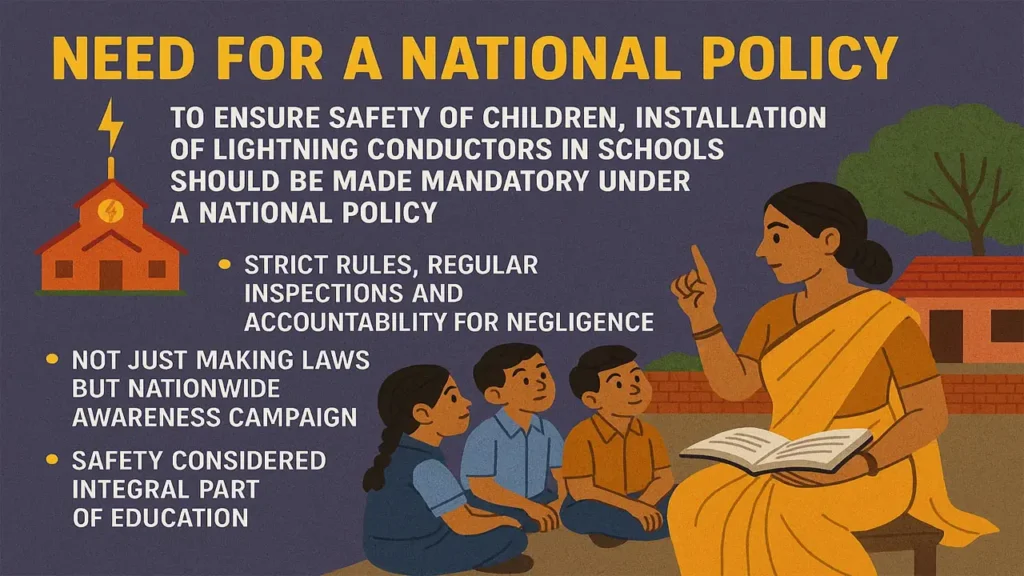

समाधान और आगे की राह: एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता – बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों में तड़ित चालक लगाना एक राष्ट्रीय नीति के तहत अनिवार्य होना चाहिए। इस नीति में सख्त नियम, नियमित निरीक्षण और लापरवाही के लिए जवाबदेही तय हो। यह केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान से ही संभव है, जहाँ सुरक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाए।

“एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता” सुरक्षा कोई विकल्प नहीं – बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत में एक सख्त और राष्ट्रव्यापी कानून बनाना अनिवार्य है जो सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तड़ित चालक (lightning rod) लगाना अनिवार्य करे। यह कानून केवल दिशा-निर्देशों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि हर स्कूल, चाहे वह दूरदराज के गाँव में हो या किसी बड़े शहर में, सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को पूरा करे। इस कानून को लागू करने के लिए एक केंद्रीकृत निरीक्षण प्रणाली की भी आवश्यकता है, जो नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर यह जाँच करे कि तड़ित चालक सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। बच्चों के जीवन से जुड़ी सुरक्षा को किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी उन्हें मिले।

“सिर्फ़ कानून काफी नहीं” निरीक्षण और रखरखाव भी ज़रूरी – यह एक कड़वी सच्चाई है कि सिर्फ़ कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। स्कूलों में तड़ित चालक लगाने का कानून तभी प्रभावी होगा जब उसके पालन को सुनिश्चित किया जाए। कानून लागू होने के बाद भी, तड़ित चालक की नियमित जाँच और रखरखाव अनिवार्य है। एक तड़ित चालक, जो जंग लगकर या टूटकर खराब हो चुका हो, वह किसी काम का नहीं। इसलिए, एक ऐसी प्रभावी निरीक्षण प्रणाली स्थापित करना बेहद ज़रूरी है जो हर साल स्कूलों का दौरा करे और यह जाँच करे कि तड़ित चालक सही स्थिति में हैं या नहीं। इस निरीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए और स्कूलों को इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा को कभी भी कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसे लगातार निगरानी और कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि तड़ित चालक सिर्फ़ एक दिखावटी सुरक्षा उपकरण नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक वास्तविक सुरक्षा कवच बने।

“सुरक्षा जागरूकता” अभियान की आवश्यकता – सिर्फ़ तड़ित चालक लगाना ही पर्याप्त नहीं है; हमें इसके साथ-साथ एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। स्कूलों को बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि बिजली कड़कने के दौरान क्या करें और क्या न करें। इसके लिए, स्कूलों को मॉक ड्रिल आयोजित करनी चाहिए और विशेषज्ञों को बुलाकर वर्कशॉप करवानी चाहिए। यह जागरूकता बच्चों को खुद की और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करने में मदद करेगी। सुरक्षा को पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि यह हमारी सोच का अभिन्न अंग बन सके।

“एक सामूहिक ज़िम्मेदारी” – अंत में, हमें यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार या स्कूल प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है, तो वह पूरे समुदाय की आशाओं को अपने साथ लेकर जाता है। इसलिए, हमें हर स्तर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अभिभावकों को स्कूलों पर दबाव बनाना चाहिए, समुदाय के नेताओं को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, और समाज को सुरक्षा को एक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हों, जहाँ उनका भविष्य असुरक्षित बिजली की चपेट में न आए।

EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3 EDITORIAL#3

EDITORIAL #2: नेपाल की Gen Z क्रांति “सिर्फ़ नेपाल की कहानी नहीं है” असमंजस और अधूरी हक़ीक़त

EDITORIAL #1 : “डिजिटल जाल में उलझते मानवीय रिश्ते”

More Stories

Budget 2026 : TCS में कटौती, विदेशी यात्रा और शिक्षा खर्च पर राहत – Budget 2026 अपडेट

Budget 2026 : ‘युवाशक्ति’ और ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार भारत; शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ का बड़ा दांव

Patna Road Accident : बिहटा-आरा मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ऑटो-ट्रक टक्कर में 6 लोगों की जान गई